都民の豊かさを検証する

こんにちは、都議会議員の西崎つばさ(目黒区・41歳・3児の父)です。

突然ですが、皆さまにとって、「豊かさ」とは何でしょうか。

単純にお金が多いことかも知れませんし、好きなことに打ち込める時間的なゆとりかも知れません。良好な人間関係であったり、心の充実を意味する場合もあるでしょう。

では、都民は本当に「豊か」なのか、各種のデータから読み解きます。

経済的な「豊かさ」

いちばん分かりやすいのが、経済的な豊かさでしょう。

確かに1世帯あたりの収入は、東京が全国1位です。特に目黒区の平均所得は全国7位であり、経済的に「豊か」な人が多そうです。

しかし、政府の公表している資料からは、少し異なった様子が見えてきます。

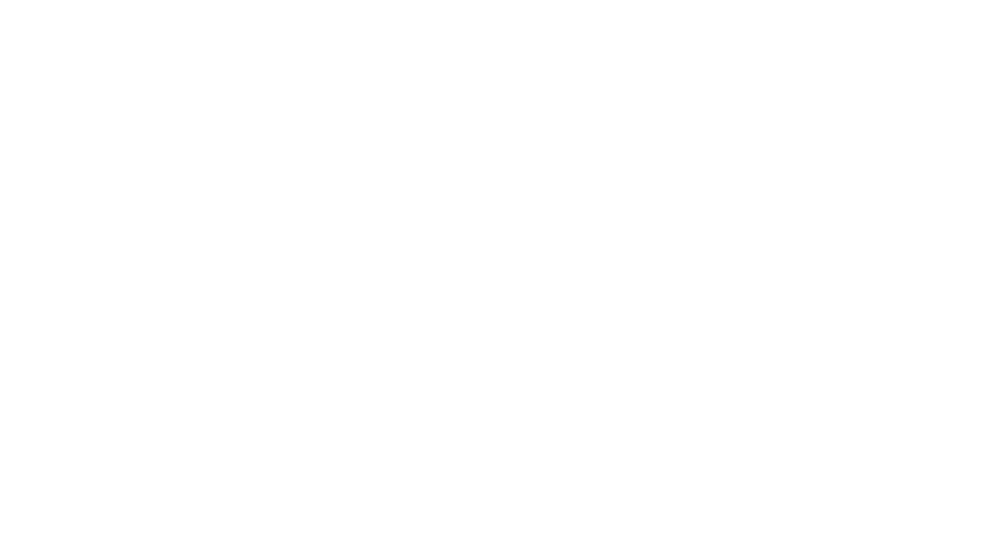

東京は、税金や社会保険料などを差し引いた可処分所得が全国3位であるものの、超富裕層などを除いた上位40~60%の中央世帯で比べると、12位まで下がります。

さらに、食料費や家賃、光熱水費といった基礎支出を引くと42位となってしまいます。(ついでに、ここから通勤時間を費用換算して引くと、全国最下位になるとの試算も公表されています。)

すなわち、所得は高いけれど、税金や生活費も高く、特に中間層は、他県と比べて必ずしも経済的に「豊か」とは言えない実情が浮かんできます。

時間的な「豊かさ」

では、時間的な余裕で見ると、どうでしょうか。

総務省は、フルタイム雇用者の1日24時間のうち、仕事や通勤、家事・育児・介護などにかかる時間を除いた「自由に使える時間」を比較していますが、東京はこれも平均以下。2016年は45位、2021年も38位で、下から数えた方が圧倒的に早くなっています。

やはり仕事や通勤の時間が長い点が東京の特徴で、都民は「手取り時間」も少ないことが明らかとなっています。

人間関係の「豊かさ」

次に、地域の結びつきや人間関係です。

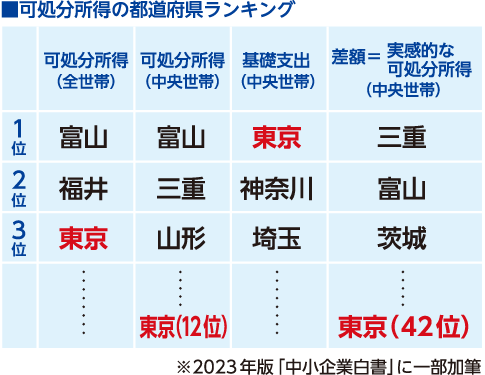

町会や自治会の加入率は減少傾向にあり、目黒区でも直近で47.9%、近所づきあいを全くしていない割合は39.4%と、地域コミュニティの希薄化が懸念されます。

一方で、NPOやボランティア団体、趣味のサークルといった多様な繋がりが豊富であることが、東京など都市部の特徴であり、これ自体は悪い話ではありません。

ただ、こうした「選択的な人間関係」は、地縁や血縁に比べて安定性に欠けることから、高齢化および単身世帯の増加が進むなか、いつ孤独・孤立に陥るかという不安がつきまとうのも事実です。

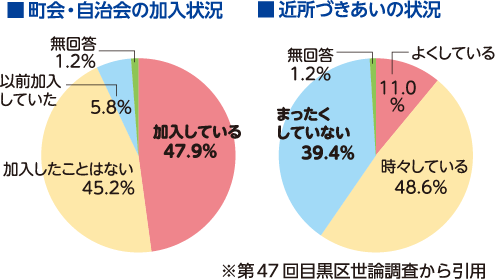

実際に、人口10万人あたりの孤独死の数は、東京が突出して高くなっています。

空間的な「豊かさ」

最後に、空間的なゆとりについて考えます。

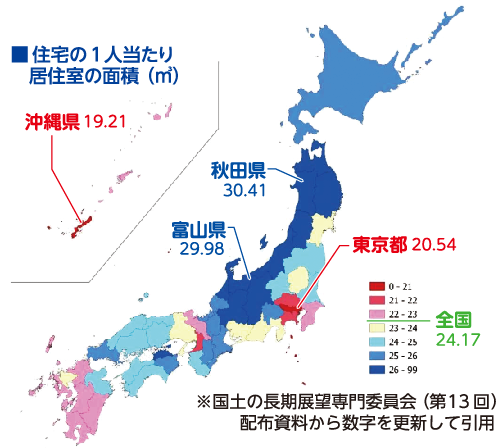

東京における住宅の1人あたりの居住室の面積は20.54㎡と、沖縄県に次いでワースト2位です。さらに、都内の11.5%の世帯は、国交省が定める「健康で文化的な生活を送るために必要不可欠な居住面積」を下回っており、全国最下位です。

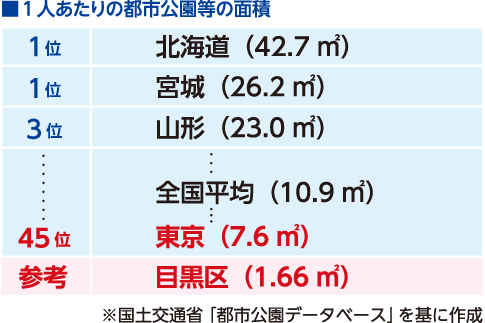

また、1人あたりの公園などの面積は7.6㎡と、全国ワースト3位。さらに目黒区は1.66㎡で、23区中19位となっています。

まさに都市部の急所ですが、全国に比べ住宅が狭小であり、公園も不足していることを統計が物語っています。

まだまだ、やるべき事がある!

このように見てくると、都民は経済的に優位でもなければ、時間の余裕もなく、孤独の不安を抱えながら狭い土地に詰め込まれて暮らしている、という悲しい姿が浮かび上がります。

だからこそ都政は、この首都・東京に暮らす人々の生活をめぐる課題に、もっと向き合う必要があると私は考えます。現状に甘んじることなく、住民の福祉を向上させることこそ、政治の最大の役割です。

例えば、以下のような施策を充実させていくべきです。

賃上げ支援、非正規雇用対策、公共調達改革、水道料金の引き下げ、教育無償化の推進

◇生産性アップと手取り時間の確保◇

長時間労働の是正や、多様な働き方の推進、労働移動の支援

◆コミュニティ・孤独対策◆

多様な繋がりの推進に加え、地域福祉と連携した「おひとりさま高齢者」への対応強化

◇住宅事情の改善、まちづくり◇

家賃補助制度、手頃な住宅供給の政策誘導、理念なき詰め込み型の再開発の見直し

いかがでしょうか。都の取り組み次第で、まだまだ都民の暮らしは豊かになると私は信じています。

ぜひ、皆さまのご意見をお聞かせください。

※ 過去のレポートはこちら